2024年5月21日号(通算24-8号)

「オーガニック三兄弟」宣言!

*今回の「WEB版HALだより」は、野菜ソムリエとして大活躍の吉川雅子さんにお願いする第2弾となります。

なお、この文章は、筆者及び筆者の所属する団体の見解であり当財団の公式見解ではありません。

「オーガニック三兄弟」宣言!

レポート:吉川 雅子

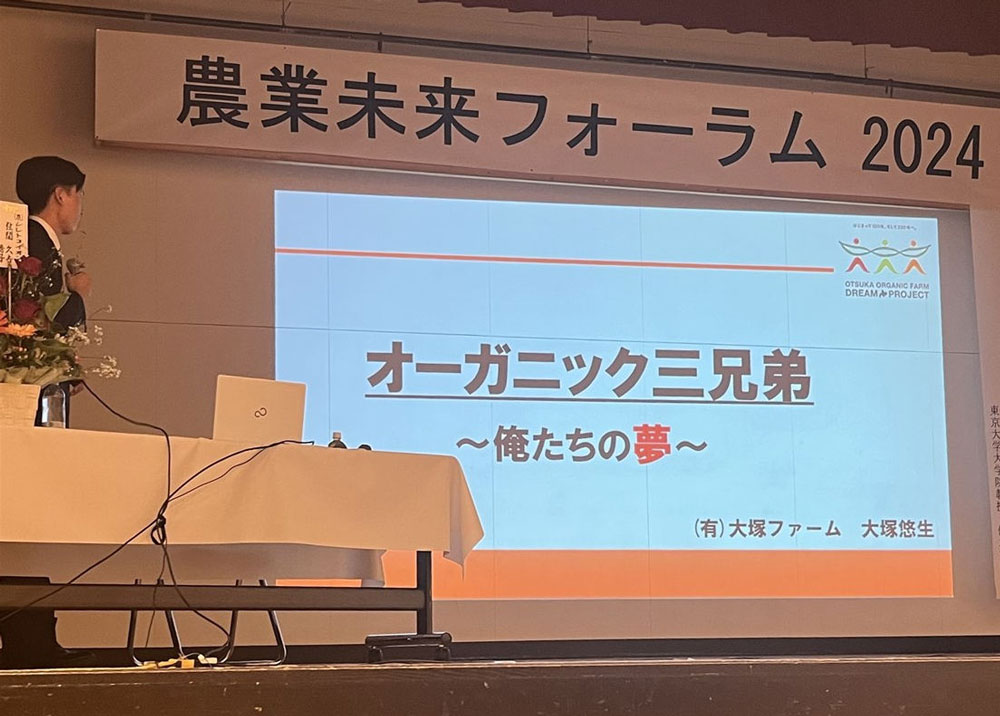

2024年3月20日、入植110年、法人化50年を記念した「(有)大塚ファーム」主催の「農業未来フォーラム2024」に参加しました。私は、この日、3人の若者のために、先祖がこの地を選び、長い時間をかけて多くの応援者や支持者を集めてきたのではないかと思うような瞬間を目の当たりにしました。

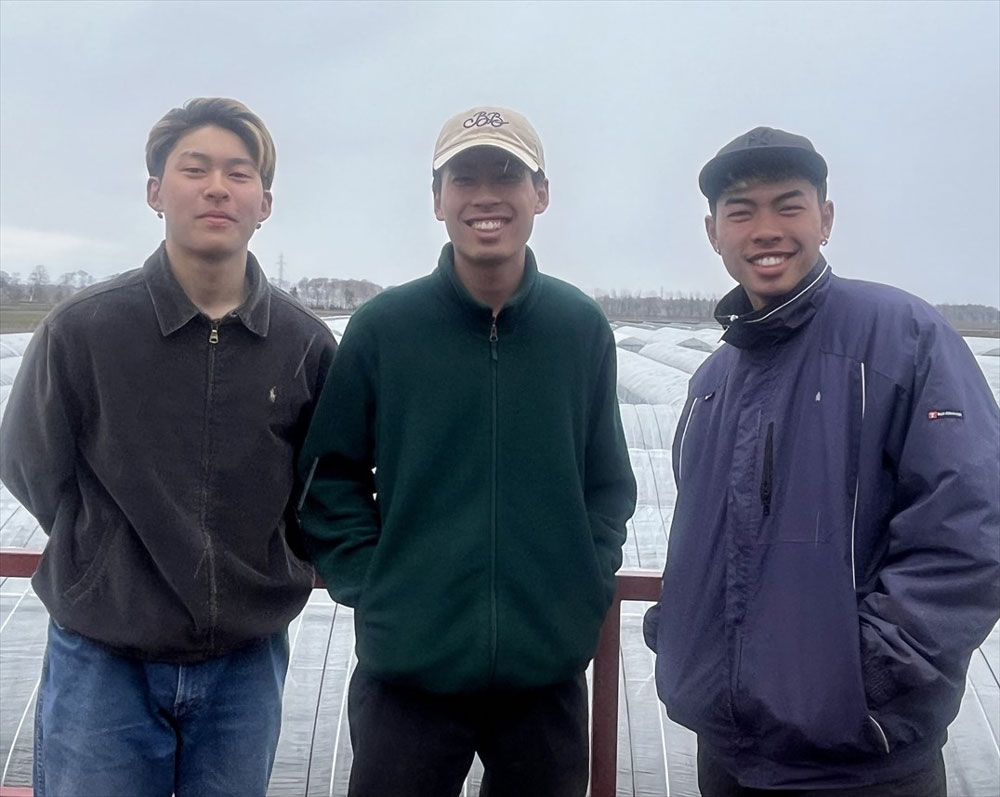

200名あまりの会場で、「僕たちは大塚ファームの5代目となり、これからはオーガニックが当たり前になるように、そしてアジアを代表するオーガニックファームにしていきます。僕たちは『オーガニック三兄弟』です」と力強く宣言。とても好感の持てる閉会の挨拶でした。

(「オーガニック三兄弟」を宣言する3人)

有機農業への道のり

有機農業を牽引する4代目

大塚ファームの4代目の大塚裕樹さん。曽祖父から続く伝統を引き継ぎ、時代のニーズを捉えた農業経営に挑んできました。20歳から農業を始め、「オーガニック新篠津」を設立したのは1997年、23歳の時です。

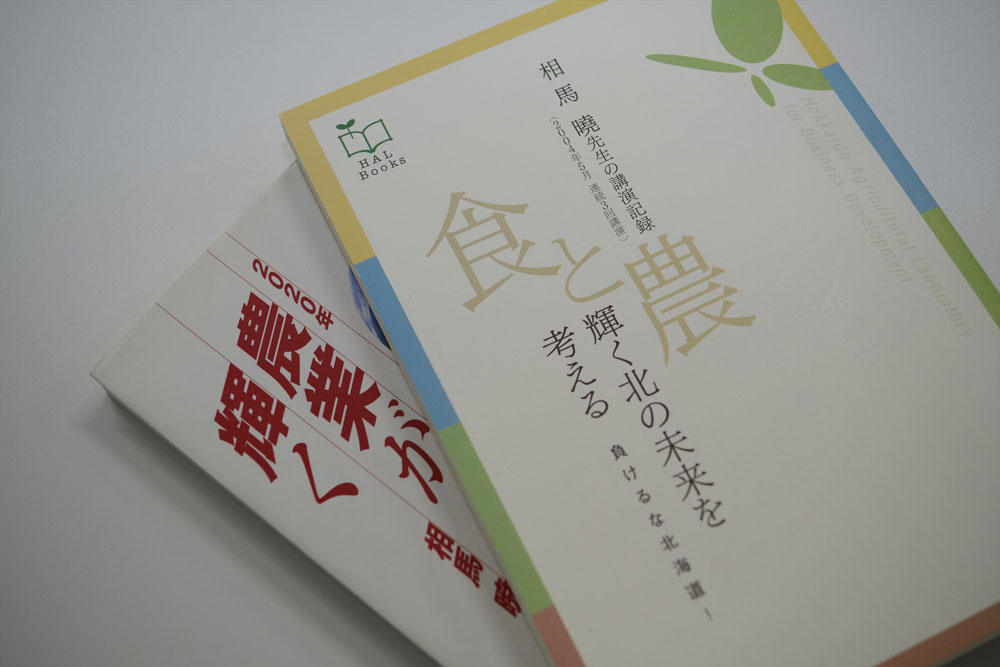

私も大好きで、私を農業の世界に連れて行ってくれた故・相馬暁氏。裕樹さんの背中を押していたのも相馬氏でした。相馬氏は生前、「北海道農業の使命は、その立地条件である自然環境や気候を十分に踏まえたうえで、そのクリーンな生産環境を最大限活用し、消費者の求める安全でおいしい、良質な農産物を生産することである」と、よく口にしていました。

また、著書『2020年農業は輝く』には、「2020年、農業が蘇る。だから、農業者は明確な展望を持て! とりわけリーダーと自負する人々は、自信を持って展望を、輝 く農業の未来を語れ。農業こそ未来産業であると。そして自らが輝くことだ」と冒頭に記されています。

私は、常々、相馬氏は裕樹さんをイメージしてそんなことを語っていたのではなかったのかなと思っています。

相馬氏の著書『2020年農業が輝く』『相馬暁先生の講演記録』

両親はとてもカッコイイ!

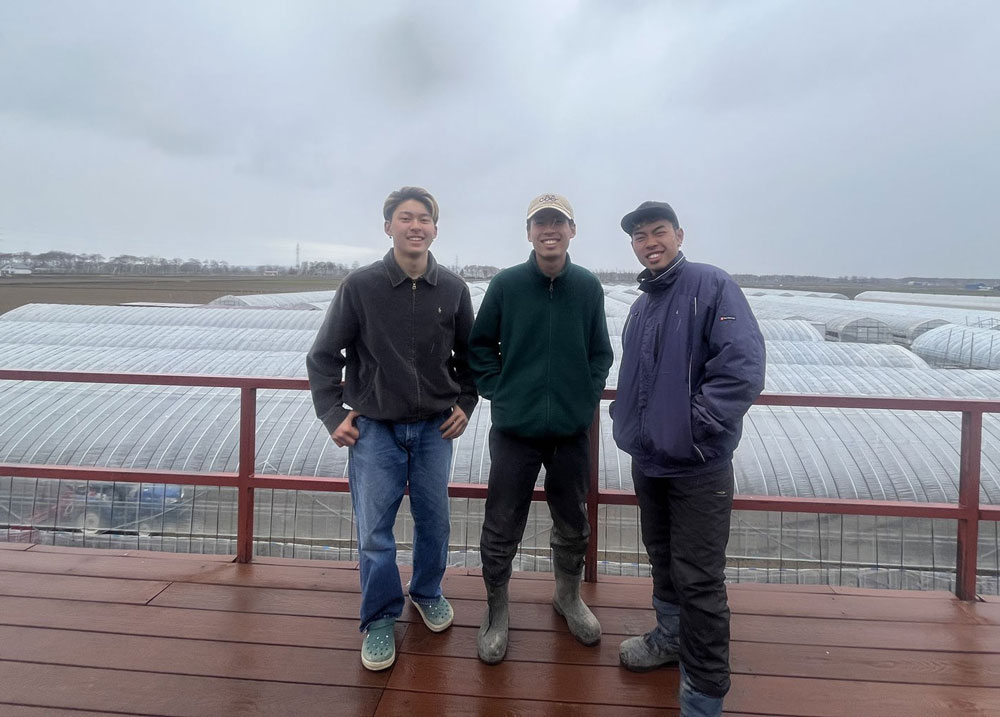

21歳の悠生(ゆうき)さん、19歳の皓介(こうすけ)さん、17歳の然(ぜん)さんの3人が揃う日にお話を聞きに伺いました。「僕たち、とても仲がいいんです」と並んだ3人の第一声。そういえば、大塚ファームに何度か寄らせていただいた際に、時々、家の前で仲よく遊んでいた小さな3人を目にしたことがありました。

業績が認められて、数々の賞を受賞してきた大塚ファーム。2014年には、「日本農林水産祭(天皇杯)」で「日本農林漁業振興会会長賞」を受賞。同時に、新設されたばかりの「輝く女性特別賞」を3人の母である早苗さんが受賞しました。

小学校1年、3年、5年だった3人も、東京のNHKホールで行われた受賞式に同行。そこでは大勢の人の前で登壇し、自身の農業を語る父、そして、初代「輝く女性特別賞」を受け取る母の姿がありました。キラキラ光る二人がとてもカッコよく見えたそうです。

仲よし三兄弟の今

多忙な現在の3人

悠生さんは、タキイ園芸専門学校で農業の基礎を学んだ後、去年から大塚ファームで父の下で仕事をしながら、自身が目指す目標に向かって進んでいます。

「長男であることから、小さな頃からリーダーシップが取れるようになるために、リーダーというリーダーはほとんど経験してきました」。

皓介さんは、高校卒業後すぐにフィリピンに語学留学。

(3人の撮影日はあいにくの小雨・・・左から然さん、悠生さん、皓介さん)

「日常会話は可能なレベルになりました。2年ほどオーストラリアやアメリカに留学し、働きながらもっと世界の農業を見たい、体験したいと思っています」。

然さんは、苫小牧工業高等専門学校の3年生。電気電子工学を専攻しています。

「スマート農業に対応するための知識を学んでいます。他にも経営などにも興味があります」。

然さんは、私が取材に伺ったその日の午後には、学校の寮に戻っていきました。

3人でバトンを受け取るということ

2014年のW受賞でのカッコイイ両親の姿を目にしたことで、漠然としていた将来の夢がはっきりと“農業を志す”に変わります。

小さい頃より、父からは「1人で農業をするのは大変だし、2人だと喧嘩をしてしまう。でも、3人で助け合いながら農業をしたら強いぞー。」と、母からは「兄弟を産んであげたことが一番のプレゼントだよ。」と聞かされてきました。

「せっかく(父や先祖が築いてきた)すばらしい環境があるのだから、それを利用しない手はない。それに、最近、“3人で何かやることがカッコイイ”んだよね」と口を揃えて教えてくれました。「レタス三兄弟」や「レンコン三兄弟」など、「〇〇三兄弟」という、自分たちよりも少し先輩で成功している生産者らをイメージしているそう。

(この並び方が小さな頃からの定位置らしい)

実は私、まだ3人が小さな頃、裕樹さんからは「将来、子どもたちが継いでくれるかどうか。継いでくれるような農業にしないといけない」という言葉を何度も聞いていました。裕樹さんは3人が輝ける場を必死で作ってきたのだと思います。将来を見据えたすばらしいファミリーヒストリーです。

3人の夢

悠生さんは現在、農繁期は大塚ファームで修行し、農閑期は留学や国内の生産者のところに研修に行くのを4、5年ほど繰り返して、農業者としての腕を磨いていくそうです。2年間のタキイ園芸専門学校でこれから目指すべき場所を見つけることができ、そこに辿り着くために今何をすべきかが段々と見えてきたそうです。

兄弟もそれぞれ違う分野で切磋琢磨しながら力を付けていますが、それが合わさった時にはとてつもない力が生まれるのでしょう。

(スタッフと一緒にハウスを組み立てる悠生さん)

(ロータリを操縦する皓介さん)

大塚ファームのホームページには、こう書かれていました。

「2030年に3人の息子に農場経営を託し、2033年、60歳で引退し、その後は、6代目(孫)の育成に人生をかける。大塚ファームは、100年から200年へ、次の時代にもお客様に安全で安心できる美味しい農産物の生産責任から絶対に逃げたりしません。誰かが農業をやらなければ行けない現実から逃避せず、一歩一歩確実に進化していきます」。

3人の夢は、両親の夢でもあり、先祖の夢でもあるのですね。

(「農業未来フォーラム2024」で開会の挨拶をする裕樹さん)

3人の目標

大塚ファームは現在、農場面積18haに、ハウス60棟で約20品目を栽培しています。

「大塚ファームは、日本という壁を越え、世界へ進出し、アジアを代表するオーガニックファーマーを目指しています。並大抵なことではないと思いますが、僕たち3人にはどんな困難にも立ち向かうことができるチームワークがあります。夢を叶えるための強い意志と気持ちがあります」と、力強く言う悠生さん。

将来は、自分たちならではのオーガニックファーマーのビジネスモデルを作るのを目指していますが、そのために、今はSNSなどを利用して“発信”に力を注いでいます。

「発信を通して、全国の生産者と繋がって刺激し合いたい。そして、自分たちのコアファンを獲得して事業の幅を広げ、仲間を増やしていくのが目標です」。

何年もかけて自分たちのファンを増やし、ひいては一緒に働きたいと思う人も増やしていくのも大事なことだと言います。若いのに、自己ブランディングの大切さをよく考えています。

(育苗中のミニトマト。55棟のハウスのどこかに定植されるのを待っています)

フォーラムが終わって、裕樹さんに「相馬先生に見せたかったね」と宣言のことを話したら、「どこかで見ていると思う」と。『2020年農業が輝く』は裕樹さんへの応援歌ならぬ応援本だったと改めて感じました。

プロフィール

吉川雅子(きっかわ まさこ)

マーケティングプランナー

日本野菜ソムリエ協会認定の野菜ソムリエ上級プロや青果物ブランディングマイスター、フードツーリズムマイスターなどの資格を持つ。

札幌市中央区で「アトリエまーくる」主宰し、料理教室や食のワークショップを開催し、原田知世・大泉洋主演の、2012年1月に公開された映画『しあわせのパン』では、フードスタイリストとして映画作りに参加し、北海道の農産物のPRを務める。

著書

『北海道チーズ工房めぐり』(北海道新聞出版センター)

『野菜ソムリエがおすすめする野菜のおいしいお店』(北海道新聞出版センター)

『野菜博士のおくりもの』(レシピと料理担当/中西出版)

『こんな近くに!札幌農業』(札幌農業と歩む会メンバーと共著/共同文化社)